한국의 갑질 문화에 대한 소식을 들을 때면, 우리 사회가 표면적으로는 민주 공화정이지만, 아직도 사람들의 의식 속에는 천년을 넘게 이어온 봉건적 계급 의식이 뿌리 깊게 남아 있다는 생각을 한다.

이번 의사들의 진료거부 사태를 보면서, 전쟁 후 잿더미에서 다시 시작하면서 보인 사회 계층간 이동의 역동성이 사라지고, 계층이 계급으로 고착화하는 현상을 보는 것 같다.

유학 시절 만난 외고 출신이고, 서울대를 졸업한 후배의 말에 따르면, 학과 모임보다 고등학교 동문 모임에 모이는 학생 수가 많을 정도로 같은 외고 출신이 많았다고 한다. 지금은 그 자리를 과학고와 특목고, 외고 등이 차지 하고 있을 거라 생각한다.

부모의 전폭적인 지지와 지원 없이 이런 특별한 고등학교 교육을 받기란 쉽지 않은 일이라, 이미 대학교에 들어가면 비슷한 환경의 학생들 속에 갇혀 지내게 되는 것이 아닐까 의심해 본다.

이른바 조국 사태 때 , 이른바 명문대생들의 선택적’ 분노 – ‘선택적’ 공정성이란 조롱을 받기도 했던 – 이것은 자신의 노력으로 (부모나 환경적 요소는 쉽사리 무시된다) 어렵사리 획득한 특권적 계층 또는 계급이 침해받고 있다는 것이다. 이 ‘선택적’ 분노의 본질은 나의 노력으로 획득한 독점적 특혜는 보장되어야 한다는 봉건적 계급의식과 다르지 않다.

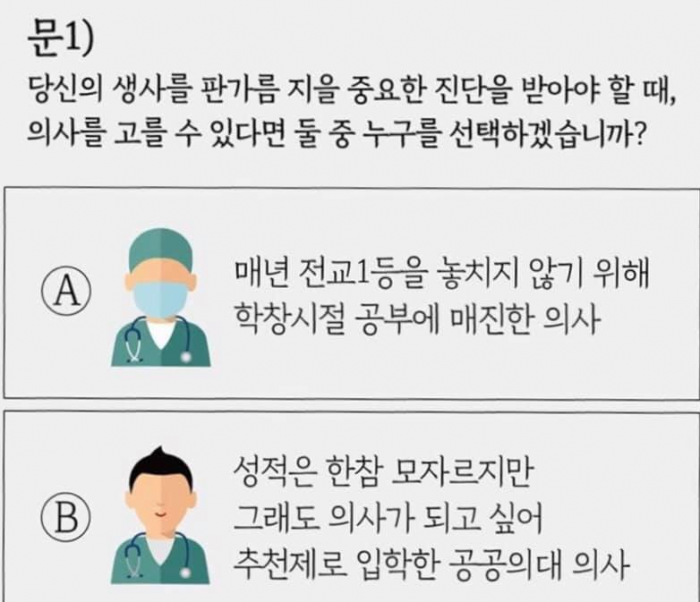

어제 의료정책연구원이란 곳에서 공공의대 정책 반대를 위해 내놓은 다음의 그림은, 부정확한 사실 그 자체보다, 이 문제의 배경에 흐르는 철저한 봉건적 계급의식이다.

의사가 사람들이 선망하는 직업이 된 것은 경제적 보상과 더불어 직업적 안정성 때문이다. 하지만, ‘학창시절’이라 두루뭉실하게 묘사된 것은 의대에 진학하기 위해 공부한 고등학교 때까지를 의미할 텐데, 매년 전교 1등을 놓치지 않기 위해 공부에 매진했다고, 의대에 와서 좋은 의사, 생사를 판가름 지을 중요한 진단을 받을 믿을만한 의사가 된다는 보장은 전혀 없는 것이다. 공공의대는 성적이 ‘한참’ 모자란 학생이 입학한다는 가정도 어이가 없지만, 그렇게 성적이 모자라면 중요한 진단을 내릴 수 있는 의사가 될 수 없을 것이라는 생각은 봉건적 계급의식이라고 밖에 생각할 수가 없다.

나는 열심히 공부해서 의사가 되었는데, 성적이 ‘한참’ 모자라도 의사가 될 수 있다는 사실을 받아들이기 힘든 것이 공공의대 정책 반대의 기저에 깔려 있는 후진적 계급의식이 아닐까?