로봇공학 학회 중에서 유명한 것 두 개가 있다. ICRA와 IROS. 올 해 IROS가 디트로이트에서 개최된다고 해서, 좋은 기회가 될 것 같아, 참석하기로 하고, 급하게 논문을 두 개 제출했다. 운이 좋게도 그 중에 하나가 받아들여져서 발표를 할 수 있는 기회가 되었다. 코로나 이후로 학회 참석을 자제해왔는데, 오래 간만에 많은 사람들이 모여서 자기 연구를 발표하고 의견을 나누고 하는 모습이 참 보기가 좋았다.

세상사는 이야기

스페인 그라나다에서 열린 IBRO 2023 학회. 학회의 규모는 SfN에 비한다면 아기자기한 정도. 아무래도 응용연구보다는 의학적 뇌연구 분야에 집중된 느낌이고, 뇌연구와 접합된 로보틱스 분야의 내용은 별로 없었다.

스페인 방문은 처음인데, 몇 달 전부터 시작한 스페인어 공부가 조금은 도움이 되었다. 날씨는, 햇살을 뜨겁지만 습기는 없어 그늘에만 들어가면 금방 시원해졌다.

오래된 도시의 숨결을 유지한 아름다운 도시.

한국 수퍼마켓도 아닌데, 한글 간판에 한국라면과 술, 그리고 김치.

그리고 절대 빼먹을 수 없는 곳. 중앙시장 – 산 아구스틴. 싱싱하고 다양한 해산물을 합리적인 가격에 즐길 수 있다. 그 자리에서 바로 조리해주는데, 정말 맛이 있다. 점심 시간이 조금 지나면 문을 닫기 때문에 일찍 서둘러야 하고, 저녁 식사는 할 수 없다. 음식의 간이 한국 사람 입맛에 딱 적당하다. 너무 짜지도 너무 달지도 않게 맛이 있다. 토마토를 비롯한 야채의 맛도 정말 좋다. 도시의 아름다움도 좋지만, 어디를 가나 기본적으로 맛이 있다.

단 한군데 예외가 있었는데, 중동풍의 식당에서 파는 음식은 그다지 입맛에 맞지 않았는데, 술이라도 팔면 안주삼아 견뎌보려 했는데, 술도 팔지 않고, 무알콜 맥주를 파는데, 차라리 콜라가 낫지싶다.

집으로 돌아오는 길.

그라나다 공항까지 이른 시간이었지만, 미리 보아둔 택시 정거장 덕분에 제 때 도착했다. 하지만 그라나다에서 출발이 늦어져 마드리드에서 연결편 탑승까지 빠듯한 시간 때문에 공항을 달리다시피해서 겨우 겨우 마드리드발 시카고 행 비행기에 탑승. 시카고에 내려서 짐을 찾으려하니, 도착하지 않았다. 아마도 마드리드 공항에서 제때 시카고행 비행기에 실리지 못했던 것 같다. 다음부터는 특히 국제선의 경우에는 연결편 시간에 여유를 좀 많이 잡아야 한다는 교훈을 얻었다. 다행히 짐은 이틀 뒤에 하나, 나흘 뒤에 또 하나 이렇게 해서 집에 잘 도착했다.

가기 전에 미리 알았으면 좋았을 것들:

유로화 굳이 가져갈 필요없이, 어디서나 신용카드를 쓸 수 있었다. ATM기도 많이 보여서, 급하면 찾아쓰면 되기때문에 유로화 환전 불필요. 그리고, 신용카드는 마스터와 비자 둘 중 하나는 꼭 챙겨가야 한다. Amex같은 미국 카드는 안받는다.

악기를 다룰 수 있다면 살다보면 겪게되는 어려움을 극복하는데, 도움이 될 수 있을 것 같았다. 악기를 연주하면서 노래하는 일은 노래를 수동적으로 듣는 것과 또 다른 힘이 있다.

국민학교 5학년에 담임 선생님이 유난히 음악을 좋아하셔서, 우리 반 학생들로 이뤄진 합주반을 만들어서, 교내 행사에서 반주도 하곤 했었다. 음악 시간에 피리를 배웠는데, 내가 곧잘 했었는지, 선생님이 나를 합주부에 넣어주셨다. 음악에 대한 지식은 전혀 없고, 그냥 계명을 외워서 피리로 부는 식이였지만 색다른 경험이었고, 덕분에 아직까지도 외우는 계명들이 꽤 있다.

중학생 때였는지 고등학생 때 였는지 확실히 기억나지는 않지만, 집에 있던 기타를 퉁퉁거리고 있었는데, 기타들도 노닥거리는 아들의 모습이 보기가 안좋았는지, 평소에 자식들 문제에 별 말씀이 없으셨던 아버지가 꽤나 강한 어조로 기타 치지 말라고 하셨다. 막 재미를 부쳐가던 중이었는데, 그렇게 그만 둔 후로는 다시 제대로 된 악기를 배우거나 연습할 기회가 없었다.

30대에 들어서서 기타를 하나 샀다. 내가 좋아하는 노래에 반주라도 할 수 있게 되면 좋겠다는 바램에서다. 코드 몇 개 배우다가 말고 다시 시작하고를 반복하다가, 쉬운 코드 네 개만으로 된 김광석 노래가 있다고 해서, 그거 하나만이라도 배우자고 다시 시작한 것이 몇 해 전이다.

생각날 때마다 10분씩만 연습한다는 생각으로 시작한 일이 꽤 오래 지속되고 있고, 덕분에 지금은 두 세 개 곡은 코드 잡는 손을 매번 보면서 확인하지 않아도 연주를 할 수 있게 되었다.

어느 정도 반주가 되는 화음이 나면서, 연습하는 시간이 즐거워지기 시작했고, 일종의 긍정적 되먹임이 이루어지고 있다는 걸 알게 되었다.

상대적으로 저임금(?)을 받아가면서 교수로서 연구자로서의 경력이 쌓이면서 비슷한 경험을 하게되었다. 적성에 맞지 않다고 느꼈던 회사를 떠나면서는 뭔가를 공부하는 일에 큰 열정이나 확신이 없었다. 다만 학위를 받게되면 다른 경력의 경로가 더 열리지 않을까 하는 어찌보면 막연한 생각에서 저지른 일이었다.

하지만, 시간이 가면서, 내 나름의 연구방향과 주제가 생기고, 그걸 더 깊이 생각하고, 그게 실제로 구현되어 가는 과정을 경험하면서, 이런 경험이, 기타를 연습할 때 어느 날 부터인가 내 기타 연주에서 들려오는 화음이 꽤 그럴 듯 해지면서, 노래하는 일이 즐거워진 것 처럼, 연구하고 제안서 쓰는 일이 지겨운 반복 작업이 아니라, 내가 해보고 싶은 일을 할 수 있게 해주는 필요한 일들이며, 그 일들로 인해서 다시 내가 관심있고, 해결하고 싶은 일들에 조금 더 다가갈 수 있게 되는 일종의 긍정의 되먹임 과정이 형성되고 있는 것 같다.

오늘도 여기 미시간은 그림같이 아름다운 여름의 하루가 시작되고 있다. 이 모든 환경과 기회에 가슴 속 깊은 곳으로부터 감사의 마음을 끌어올려본다. 오늘 하루도 행복하자.

오늘 연구실 짐 정리를 하다가 2016년 7월에 공책에 적어둔 내용인데, 곱씹어 볼만한 내용이 있어 여기에 정리한다.

There are many words that, to reviewers, mean “not research.” These include “develop,” “design,” “optimize,”, “control,” “manage,” and so on.

하자만, 실제 연구 제안서 심사를 해보면 대부분의 제안서의 제목에 위에 원급한 단어들이 들어있고, 사실 크게 문제가 되는 경우는 보지 못했다.

공학 연구의 목표를 기술하는 방법에는 다음 네가지 밖에 없다.

1. to test the hypothesis X (가설 검증)

2. to measure parameter P with accuracy A (측정)

3. to prove the conjecture C (추측증명)

4. to apply method M from disciplinary area D to solve problem P in disciplinary area E (학제간 융합 연구)

NSF 제안서는, 지금은 알지 못하는 어떤 새로운 지식을 얻을 수 있는가? 그 지식은 무엇인가? 이 질문에 명확한 대답을 할 수 있어야 한다.

연구란 인류 지식의 한계선을 밖으로 확장시키는 것.

3단계로 자신의 연구에 대해 말해보기

참, 쉽죠?

걱정: 잠재적 문제에 대해 ‘생각하는’ 것.

불안: 잠재적 문제에 대해 ‘느끼는’ 것.

불안이란 잠재적 위험일 뿐인데, 실제위험이라고 느껴서 뇌의 공포회로가 활성화한 결과이다.

통제할 수 있는 일에 주의를 집중해야 한다.

자신의 감정 상태을 ‘인지’하면 전전두피질이 활성화되어서 편도체를 진정시킨다.

감정을 언어로 옮기는 일은 뇌회로를 재배선하고 기분이 좋아지게 도움을 준다.

주의회로란 무엇에 주의를 기울일지 판단하는 곳이며 감정회로와 연결되어 있다. 감정회로는 부정적인 것에 더 쉽게 활성화한다. 뇌는 부정편향을 갖고 있어서 상황을 실제보다 더 나쁘게 인식하도록 만든다.

‘판단하지 않는 알아차림’을 연습해야 한다.

실수를 하면 감정적인 편도체가 자동으로 가동되지만 자신의 감정 반응을 ‘인식’하면 전전두피질이 활성화하면서 편도체를 진정시킨다.

자신의 뇌가 불확실성에 어떻게 반응하는지 이해하는 것이 중요하다. 불확실성은 감정에 영향을 미치기 때문이다.

우울증이란 통증의 가능성에 대한 육체적 감정적 반응이다.

긴 포옹은 옥시토신을 방출하게 만들며 이는 편도체 반응성을 떨어뜨린다.

운동, 숙면, 마사지는ㄴ 세로토닌과 노르에피네프린의 방출을 돕는데, 이는 긍정적 사건에 대한 주의를 증가시킨다.

낙천성 회로 강화하기

우리가 행동으로 뇌의 반응을 바꿀 수 있다. 길고 깊게 호흡하기 –> 행복하다는 신호를 준다 –> 고개를 들고 미소 짓기

고치기 어려우니 습관이다. ‘이런 습관이 있군’하고 알아 차리기. 오래된 습관은 제거되지 않고, 더 강력한 습관에 의해 약화된다. 스트레스 상황이 되면 습관이 강화된다. 충동을 억제하는 세로토닌은 공급량에 한계가 있다. 충동에 저항하는 일은 제한된 수의 총알로 좀비군단과 싸우는 일이다. 해결책은 연습을 통해 더 좋은 습관을 만드는 것.

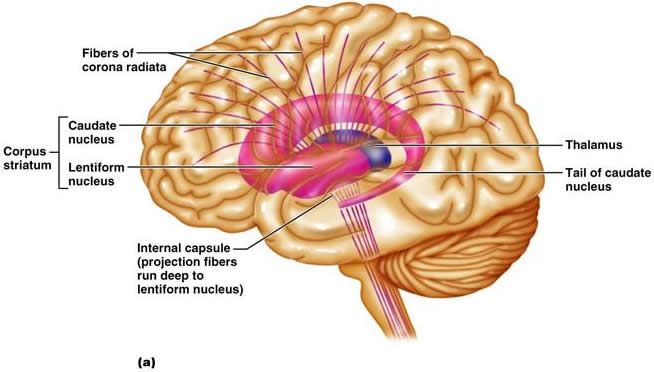

습관은 선조체(corpus striatum)가 통제. 반복 행동은 배측 선조체, 충동은 측좌핵 (도파민을 분비) 에서 관장.

2/15/2017에 읽은 내용인데, 연습장에 적어 놓은 것을 여기에 옮기다.

송민령 (과학기술원 bio & brain engineering)

1980년대 캘리포니아 대학 벤자민 리벳(1916 ~ 2007)의 실험.

반론:

앞으로 삶의 방향에 대해 고민이 깊다. 그러던 중 발견한 글. 곱씹어볼만한 내용이라 여기에 링크를 걸어둔다.

HONING YOUR PROPOSAL WRITING SKILLS from https://poole.ncsu.edu/i/com/weblogs/research-development/Honing-Proposal-Skillls-1.pdf

자아가 허상이 아니냐 하는 물음이 주는 충격은 애초에 자아의 실상을 상정했기 때문에 생겨났다.

이는 아름다움을 가정하지 않고는 추함을 논할 수 없는 것과 마찬가지다.

서구에서는 분명하게 경계 지을 수 있고, 주변과 떨어져 독립해 존재하는 자아의 실상을 오래도록 믿어왔다.

이는 현상의 경험을 통해 내적 표상을 구축했다고 여기는 대신에,

현상계의 소음에서 독립된, 순수하고 절대적인 속성인 이데아를 상정하는 서구 세계관과 관련된 것으로 보인다.

이것은 링크된 글에 들어있는 BBC 다큐멘터리.

2016년 3월 24일 Atals Obscura에 소개된, “The Neurologists Who Fought Alzheimer’s By Studying Nuns’ Brains’를 정리한다.

알츠하이머는 대개 60세 이후에 시작되는 치매를 동반하는 뇌질환이다. 뇌세포가 천천히 파괴되면서 기억력뿐만 아니라 인지능력이 떨어지면서 결국 죽음에 이르는 무서운 병이다. 아직 원인도 모르고, 치료법도 없다.

알츠하이머 연구자들에게는 다음과 같은 문제가 있었다. 알츠하이머가 발병된 뇌는 병원을 통해 상대적으로 쉽게 얻을 수 있는데, 정작 비교 연구를 위해 필요한 건강한 뇌를 구할 방법이 마땅치 않았다.

1986년 David Snowden은 Notre Dame의 수녀회에 찾아간다. 수녀들이 임종할 때까지의 인지능력 연구를 할 것이며 사후에 수녀들의 뇌를 기증받고 싶다는 자신의 연구 의견을 전달하고 수녀원으로부터 적극적인 협조을 약속받았다. 이른바 “수녀 연구(The Nun Study)”의 시작이다.

이 수녀 연구의 독특한 점은 치매가 발생하든 하지 않든 많은 수의 뇌가 기증된다는 점이다. 이 연구 덕분에 알츠하이머의 위험성이 나이가 더 든다고 해서 늘어나는 것은 아니라는 점이 밝혀지고 있다고 한다.

이 연구에는 75세 이상의 여성 678명이 참여했다.

일반적인 과학 실험에는 정밀한 비교를 위해 실험군(test group)과 제어군(control group)이 필요한데, 수녀원의 수녀들은 비슷한 생활 습관을 갖고 살아가기 때문에 일종의 제어군으로서 적당하다.

실험에 참여한 수녀들은 그 이후 수 십년간 인지, 기억, 체력 시험을 꾸준히 받았다. 참여한 수녀들은 처음 시험에 참여할 때 개인적인 수필을 쓰고 공유했어야 했는데, 이후 밝혀진 내용도 흥미롭다.

어린 시절에 대한 내용을 자세하게 써내려갔던 수녀들이 알츠하이머에 덜 걸리더라는 사실이다.

이 수녀 연구는 알츠하이머 연구에 새로운 장을 열었다.

1992년에는 Rush 대학에서 The Religious Orders Study가 시작되었는데, 이 수녀 연구의 확장판이다. 이 연구에는 현재 40개 수도회의 1,350명이 참여하고 있는데 다양한 인종과 배경을 가진 사람들이 포함되어 있다. 이 연구의 책임자인 David Bennett 박사는 많은 수의 건강한 뇌와 알츠하이머 뇌를 비교분석해서 알츠하이머를 발생시키는 위험인자를 밝혀내는 연구를 수행하고 있다. 2016년 2월 Bennett박사는 그의 동료들과 함께 APO E라는 위험 인자를 발견하고 그 기제를 탐구하는 논문을 발표했다.

수녀 연구에 참여했던 수녀들은 이제 대부분 돌아가시고, 2016년 2월 현재 8분이 살아계시고 제일 어린 수녀님의 나이가 100세다.

처음 이 연구가 시작됐던 미네소타 대학 (the University of Minnesota)에서는 연구에 참여한 수녀들의 시험자료와 뇌조직을 사용한 연구가 계속되고 있다.

The Dana Foundation에서 월간으로 발행하는 Brain in the News라는 신문을 받아보고 있다. 뇌 연구 관련된 흥미로운 기사들이 실리는데, 꾸준히 모아두었었는데, 얼마 전 연구실 정리하면서 모두 버렸다. 정작 버리고 나니 아쉬운 생각이 들어서, 앞으로 한 달에 한 번이라도 이 신문에 실린 기사 중에 재미있는 것 하나 정도는 정리해 두려고 한다.